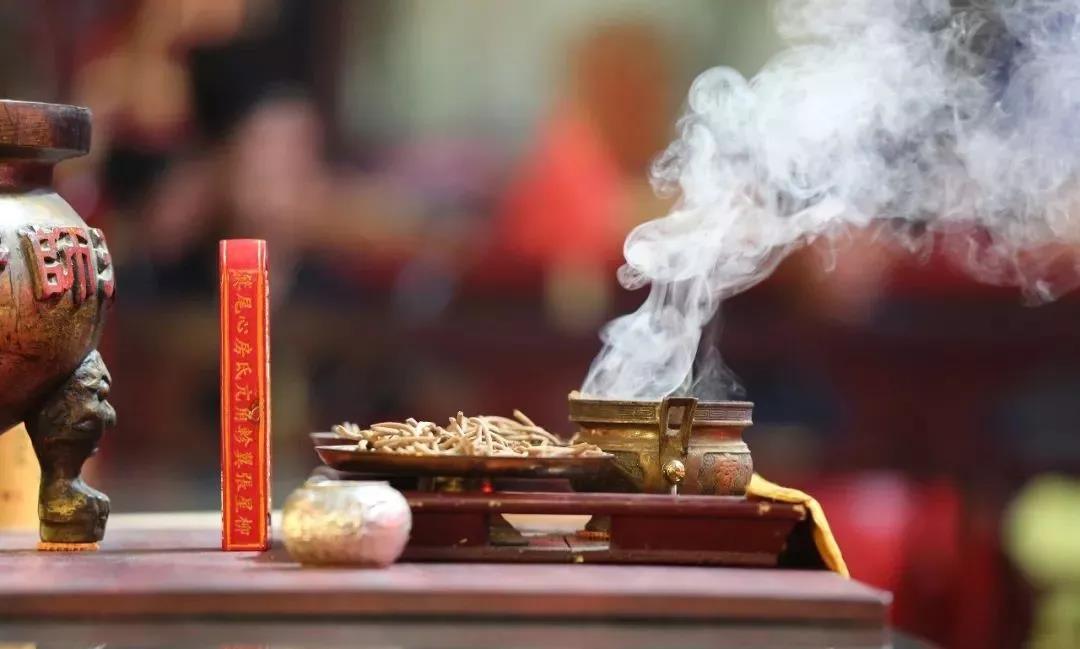

道教经典:《太上老君说常清静经》,常持诵读,获福无量

《太上老君说常清静经》是道教经典之一,据说老君西游龟台之时,为西王母说常清静经,后经仙人转传,为葛玄所得,笔录而传之于世。

王重阳祖师创立道教全真派后,《太上老君说常清静经》就成为全真派的日常功课,作为非常重要的经典被全真派重视。 经文内容概述 《太上老君说常清静经》起首一句就以“大道无形”而定了全经文的格调。经文不讲有为的修养方法,而是要人从心地下手,以“清静”法门去澄心遣欲,去参悟大道。 经文大旨,主要是根据老子“清静无为”的理论推演而来,论述了人要安分守己,善保自性,摒去一切尘障,乐道报德,自然灵性升华,福寿无边,切莫执著一事一物而自困愁城,成为一个不明事理、不能自拔的人。 经文认为,众生之所以不能得到真道的原因,是由于妄念之起,贪求身外有形之物,大伤自己精气神,以至流浪生死,常存苦海污浊之中,受苦受难。 如果一心向善,修炼真常之道,一旦了悟大道的规律,修之不辍,自会有成。以达到常清常静,有至乐而无苦难的真常境界。 如果人能达到清静的境界或者状态, 可以做到无欲无求, 还能应和万物, 教化众生, 使天地归于大道。 经文阐述,人如果能去除欲念,心就能清静下来,定其念头,我们的神自会清明,而至道自归我身,这样就能达到“心、形、物”三者俱忘的境界。 但执著于空又不是究竟,更要进一步超越,也就是说心静到一定程度时,连这个安静的念头也没有了,心空无我,无所牵挂,就是一念不生之时,欲念不生才算是真正的“静”,如此才会渐入真道,名为得道。 纵观整部《太上老君说常清静经》,经文大意都是在劝化世人清心寡欲,做到一念不生、诸尘不染,终归清静,与道合真的至高境界。 常持诵读,获福无量 常持诵读《太上老君说常清静经》,获福无量,对此先贤早有论述—— 仙人葛翁曰:吾得真道,曾诵此经万遍。此经是天人所习,不传下士。吾昔受之于东华帝君,东华帝君受之于金阙帝君,金阙帝君受之于西王母,西王母皆口口相传,不记文字。吾今于世,书而录之。上士悟之,升为天官;中士修之,南宫列仙;下士得之,在世长年。游行三界,升入金门。 左玄真人曰:学道之士,持诵此经者,即得十天善神,拥护其身 。然后玉符保神,金液炼形。形神俱妙,与道合真。 正一真人曰:人家有此经,悟解之者,灾障不干,众圣护门。神升上界,朝拜高真。功满德就,相感帝君。诵持不退,身腾紫云。 对于诸位善信来说,学道的基础就是从平息妄念、静守身心开始,因为天下之道,莫过于人心。 学道之人若能专其心,而心自定、灵性自生,则能达天之道,与道之境界合一,即是我与天地万物为一的境界。 要真能发心清静,改过从善,修掉自身的污垢,作自己的主人,这样我们才能拥有生命的全部。 所以,静心学道,明达经理,心悟体行,自能感应清静的境界。也只有常清常静的修道,才能摆脱人生的烦恼和痛苦。 因此,我们常常清静,才能生出真正的智慧。所以,学习《太上老君说常清静经》并常持诵读,是个人修持、参悟大道的重要途径。 太上老君说常清静经(全文)