我们为什么会做梦?理论依据

四时气候的影响、过度的情志刺激都会成为外邪侵入身体,然后在体内随着血液运行,引起魂魄飞扬,使人睡卧不安而做梦。

《黄帝内经》认为,气血、脏腑贵在阴阳调和,气血失常、五脏六腑偏盛偏衰,失去平衡,均可能引起做梦。

体内有寄生虫或过饥、过饱不同状态会引发不同的梦境。

道医关于“梦”的理论

关于梦与疾病的关系,道医有着一套完整的理论。能预兆人体病变的梦,道医称之为“梦证”,是由于人体的阴阳五行失调而造成。根据梦境,来推断出人体哪一部位的不和,并加以辨证施治,即为梦诊,这是中医非常传统的一种诊法。

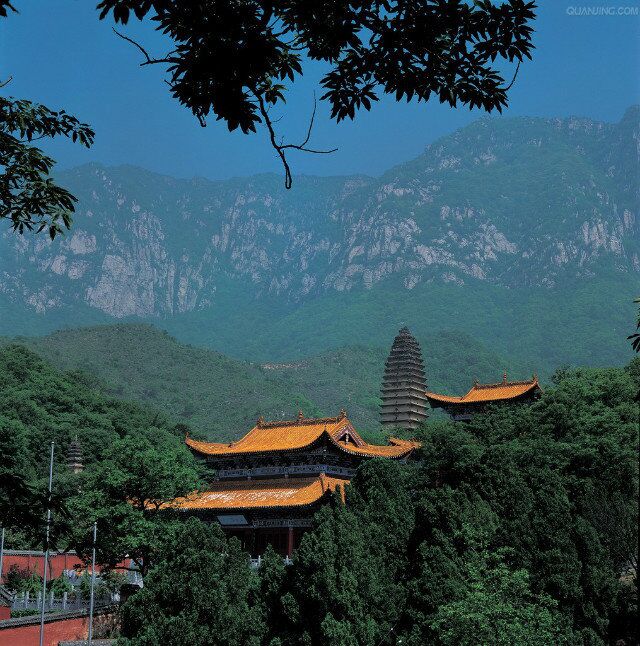

道医认为,人和自然是一体,环境的变化会引起人体内在脏腑的感应,通过梦象反映出来。梦象虽然是心神活动,但神魂的变化与形体密不可分,由此可以了解脏腑阴阳气血的变化,进而是全身各个组织的变化。

《黄帝内经》是第一部从梦象中探寻疾病的医书,它指出由于五脏、五声、五音、五色、五行相合,由此可以推导出产生梦境的生理以及病理原因,它阐述了梦的本质和特征。

《千金要方》中有言:“善诊候者,亦可深思梦意,乃尽善尽美矣。”梦兆辨证的理论依据是梦兆对应于藏象,其推理演绎的工具是阴阳五行学说,根据阴阳五行学说对梦兆进行解析归纳,推导出梦兆与脏腑气血阴阳盈虚的关系。

清代学者熊伯龙认为妇女在妊娠期间的梦与生男或生女有关:

“生男阳气盛,阳盛则肠热,故梦刚物;生女阴气盛,阴盛则肠冷,故梦柔物。”